Mizu

La madera optaba por estremecerse con cada pisada de mis zapatillas, ya gastadas de trenes, barcos y muchas idas y vueltas por aquella tierra. Mientras tanto, mis ojos llenos del rojo y el verde de aquel lugar, se bebían la imagen paralela de aquel universo que reflejaba la superficie turbia del agua. Sobre aquella orilla del fin del mundo, los listones flotaban sobre el agua, cubiertos por dos aleros que iban a apoyar a ese otro mundo de reflejos.

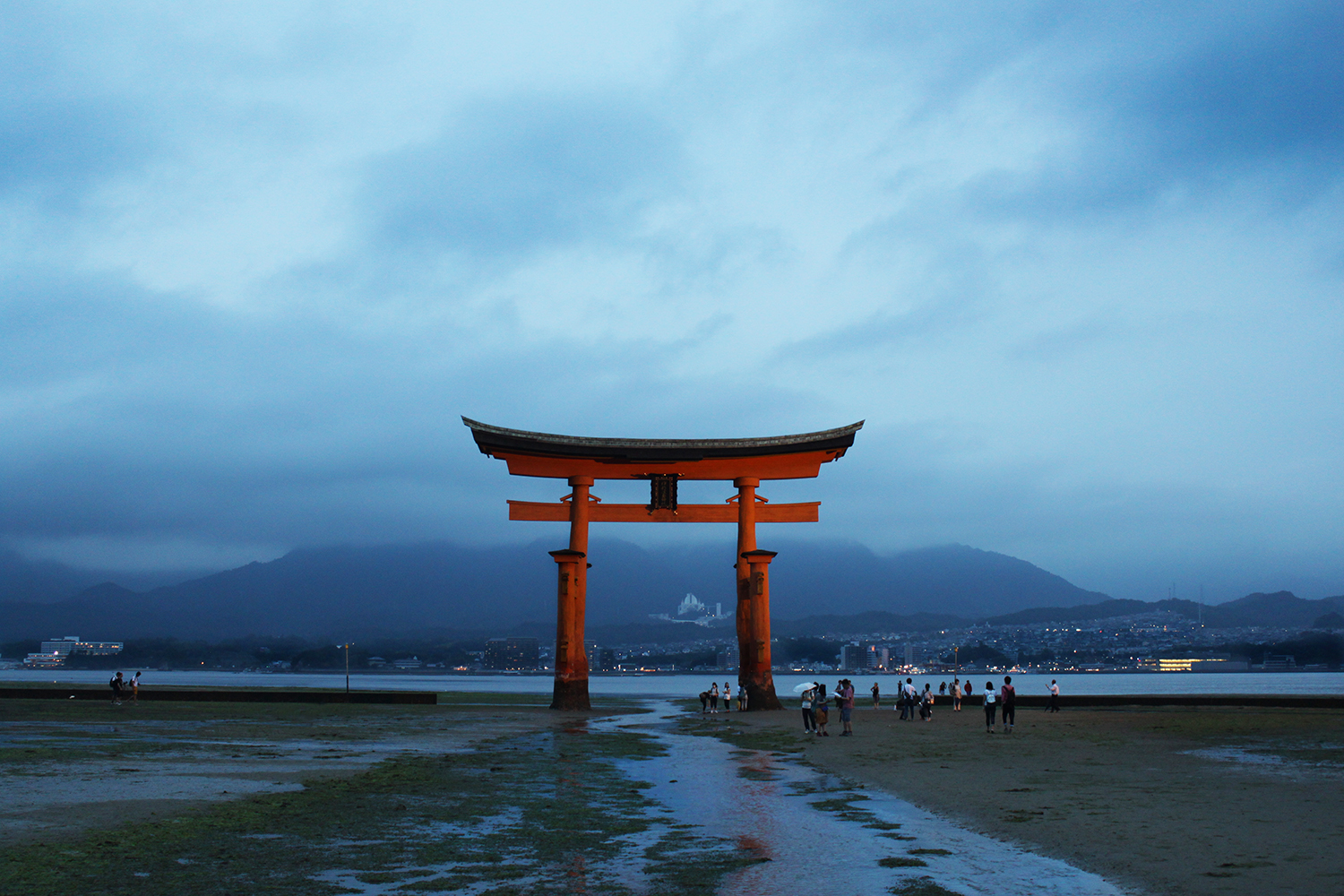

Una estructura sencilla y serpenteante, que a veces se descubría y otras se cubría, desafiando el medio, construyendo los negativos del agua. La madera de aquel templo era tan sólida que ni siquiera permitía que ésta subiera por capilaridad hasta donde estaba yo, a escasos quince centímetros. Cada apoyo era un samurái, y el espacio cobijado en aquel lugar, el shogun. A lo lejos el gran «torii» y barcas, una imagen inalcanzable, que se escondía ocasionalmente entre los pilares rojos. Era un símbolo, tan irreal e inalcanzable como el reflejo que tenía justo debajo de mi. Pese a la gracilidad de la construcción serpenteante, el agua seguía siendo el límite insondable.

La imperturbable repetición de aquellas ondas, que se extendían infinitas hasta la otra orilla, me recordaba, con una canónica bienvenida, que era un invitado en la casa del agua. Y es que mi reflejo deforme no era más que una de las paredes de aquel hogar líquido, cuyo techo eran unas nubes que amenazaban desde primera hora de la mañana, e incluso la atmósfera era la humedad que se dedicaba a provocar a las glándulas sudoríparas de los pobres turistas que nos deshidratábamos por los alrededores. Allí el agua establecía las reglas de vida de la colmena, convirtiéndose con su simplicidad molecular en ley, juez y verdugo.

El agua participa activamente de las desgracias que suceden en aquel lugar, la arrastran los tsunamis y las riadas, se dispersa en los tifones, las lluvias de verano y en el calor asfixiante de agosto, crea humedades y pudre la madera de las casas más humildes. Aún así pese a su furia bíblica, se venera y se considera, se tiene en cuenta y se doblega a la voluntad de los japoneses. En la quietud de ese agua se basan los increíbles jardines, una quietud que en seguida genera sistemas poblados por libélulas, ranas, carpas, grullas y otros seres. Prescindiendo de la furia, ese líquido es capaz de albergar vida e incluso purificar la ya existente.

Vi un vaso de piedra subiendo hacia el monte Misen, con el agua a ras, tan lisa como un vidrio. Un «misogi», como tantos otros a lo largo y ancho de Japón. Normalmente consistían en un vaso de piedra, con unos complicadísimos kanji grabados, en los que se emplazaban unos caños de bambú o bronce. Los «misogi» albergan agua para realizar la compleja limpieza ritual antes de entrar al recinto sagrado, como tantas y tantas religiones cuyos patrones se repiten en el mundo.

Estas fuentes normalmente no se dejan a la intemperie, sino que se cobijan en pabellones que siguen los esquemas estructurales que marque el templo. En ese punto, el agua se transforma en algo sagrado y pasa a tener su propia arquitectura. Pero el agua estaba contenida también en otras formas, algo menos obvias que las fuentes y los «misogi». El agua está en las cubiertas, no en su evidente función de desagüe, sino en la levedad con la que las vigas se curvan levantando los aleros como si una corriente de aire los empujara desde el suelo. El agua también estaba en el reflejo metálico de las tejas al sol y en el sonido de la lluvia sobre los remates de cañas y cortezas. Esos monstruos flotantes, son y amparan el agua produciendo las pesadísimas sombras que el poeta Tanizaki reconocía como suyas.

¡Poesía! En la poesía también estaba el agua, en su forma y fondo. La escritura oscura, imperativa y líquida de los kanjis, cala el papel sin vuelta atrás. En contraste con el continente, lo escrito en los brevísimos haikus son palabras que transmiten la serenidad de la naturaleza, como aquel de Matsuo Basho que decía:

La primavera pasa

lloran los pájaros

lágrimas en los ojos de los peces

No recuerdo dónde lo leí, pero ahí estaba el agua, otra vez, como la que empezó a caer mientras recorría el camino de vuelta al santuario, donde otro elemento acababa de hacer cumplir su voluntad: La marea.

A lo largo del día, el agua se había retirado rindiendo pleitesía a la Luna, vaciando la bahía y dejando al descubierto el camino hacia el «torii». El templo, ya cerrado, lucía como un barco encallado en la orilla, cambiando su configuración de palacio por la sencillez ensamblada de la típica casa asiática. En aquel momento, el templo era el arco, hacia el que comencé a caminar esquivando charcos y algas. El camino circundante se había vaciado de los pocos que quedábamos ya en la isla y la bahía se había convertido en una gigantesca plaza, donde brillaban los flashes, y los grupitos de gente comenzaban a vagar con incredulidad. Mi percepción de aquel arco comenzó a tomar una forma voluble, real, conforme comencé a percibir la curvatura de aquellos pilares. Eran árboles, troncos completos sin labrar anclados en mitad de la bahía. Troncos con cientos de años de capas de pintura, pese a las cuales algunos moluscos se habían adherido formando un extraño relieve con sus conchas. Entre estos, la gente colocaba monedas, una por deseo. Las que caían a la arena formaban una estela brillante alrededor de los pilares que añadía un toque aún más irreal a la escena.

Sobre aquel tesoro absolutamente intermitente, me pregunté si alguna vez ese sitio se habría congelado, o si había sufrido algún tifón y cómo sería vivirlo. Ahí fue donde comprendí cómo los estímulos que llegaban a través de un medio material podían alterar la concepción de un lugar según el estado de ese medio. Itsukushima era el sitio más cambiante que había conocido, no era el mismo en invierno y verano, ni de día o de noche, ni siquiera era el mismo de una hora para otra. El agua, a través de la cual existía ese templo, era capaz de alterar incluso algo más allá, su idiosincrasia, su mensaje y su significado. Y ahora, a meses vista, me pregunto si ese mismo agua, capaz de alterar el templo, no sería capaz de alterar a su vez a aquellos que fluyen a través de él, a donde sea que les lleve la corriente.

Texto: Manu Barba / Fotografía: Manu Barba / Escrito originalmente para AAAA Magazine